发布时间:2025-04-24 22:39 浏览量:

写生课程的重要目的就是培养学生对中国优秀传统文化的热爱,让学生从通过书本和图片获得传统文化的模式中走出来,进入壮美河山的实地艺术考察,教育同学们对中国文化了解、接受、喜爱。作为系列报道的第二站,宏村的“牛形水系”、守拙园的田园诗意,则让同学们领略到古人“天人合一”的人居智慧,为环境设计专业的学生提供了传统与自然和谐共生的鲜活案例。

走进“中国画里乡村”

牛形的村落布局

让宏村成为名副其实的“江南”

村口南湖上的画桥

连接了徽州的前世今生

南湖书院响起的阵阵读书声

如同历史的回响

传颂着徽州的辉煌与智慧

水墨宏村:在青砖黛瓦间临摹时光

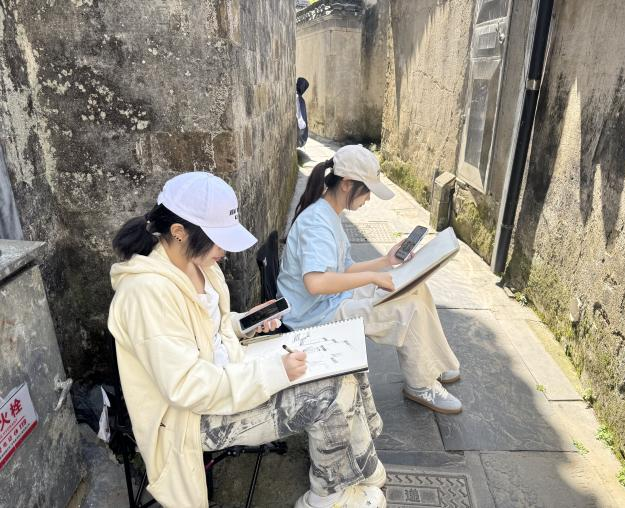

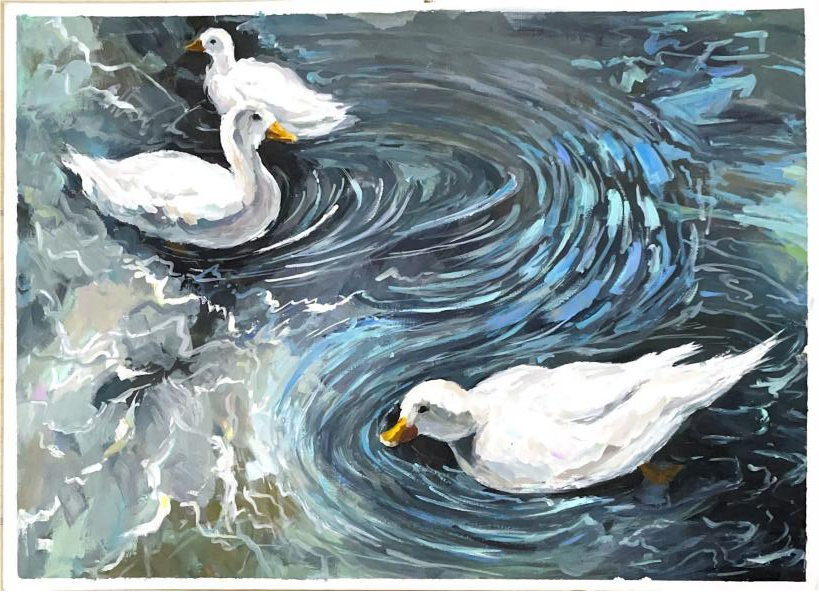

宏村被誉为“画里乡村”,层叠的马头墙、蜿蜒的水圳、碧波荡漾的月沼,构成了徽派建筑“天人合一”的活态样本。学生们背着画架穿行于古巷,用针管笔、水彩、马克笔等媒介,记录白墙黛瓦在光影中的斑驳肌理,观察水系规划与民居布局的精妙关系。宏村窗棂上的木雕、庭院里的盆景,甚至石阶上的青苔,都在诉说着人与自然共生的智慧。环设3班课代表马梓豪同学表示:这些经历让同学们对传统文化有了更深的情感联结,也对环境设计的社会价值有了新的思考。

专业教师团队现场指导时强调,写生不仅是技法训练,更是对地域文化的深度解码。“徽派建筑中的‘四水归堂’体现了聚财纳气的哲学,天井与院落的尺度把握暗藏生态哲学,这些都可为现代环境设计提供文化根系。”郇海霞教授如是说。

除了个人创作,师生们还围绕“传统建筑与现代设计的融合”展开研讨。夜晚的分享会上,大家展示作品、交流心得,碰撞出不少创意火花。陈果老师点评道:“从同学们的画作中,我看到了他们对徽派建筑细节的精准把握,也看到了年轻一代设计师的创新思维。”这种理论与实践相结合的教学模式,不仅提升了学生的专业技能,也培养了他们的团队协作能力和审美素养。

艺术无处不在,只要细心观察,

处处都是艺术的灵感源泉,

在守拙园体验世外桃源般宁静与美好

学习观察事物的方位和视角,

以笔为媒,在写生中锤炼专业素养,

一处处徽派田园风光跃然纸上。

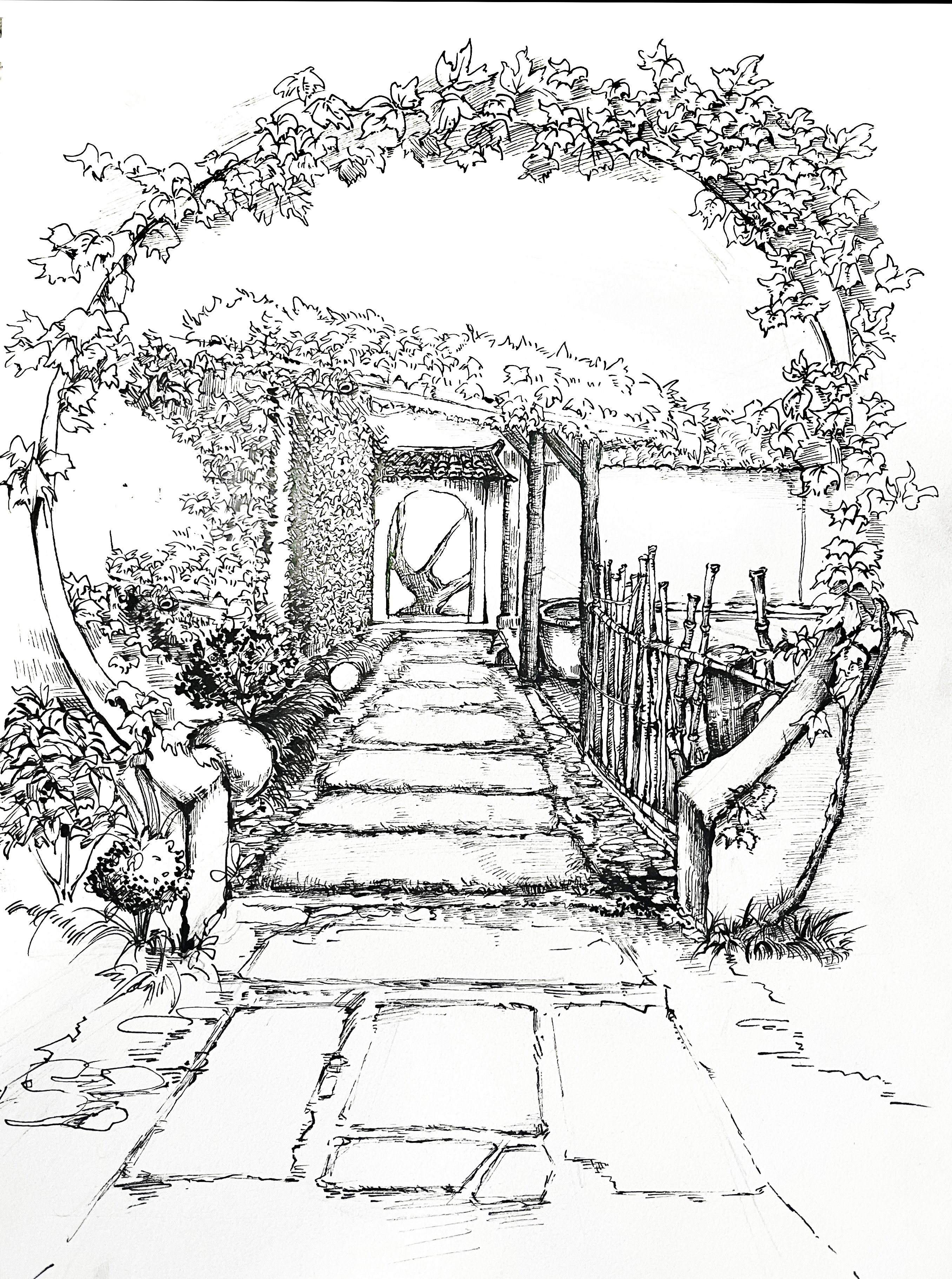

守拙归园:在田园诗境中对话自然

守拙园以陶渊明《归园田居》为蓝本,重现了“方宅十余亩,草屋八九间”的隐逸意境。学生们在阡陌交错的稻田、古朴的夯土墙、错落的菜园中,感悟“守拙”文化中“顺应自然、返璞归真”的设计内核。不同于宏村的精致典雅,守拙园的粗粝质感与自然肌理,为环境设计中的材料运用和乡村振兴项目提供了新思路。同学们在自然与人文的交融中捕捉设计灵感,以画笔续写传统与现代的对话。

在写生间隙,师生们围绕“传统村落保护与活化”展开研讨。有学生提出,可将守拙园的“农艺景观”理念融入现代社区营造,让都市人在钢筋水泥中重拾“采菊东篱”的诗意;也有学生关注到古建筑修缮中“新旧材料的平衡”,认为这对解决传统村落“空心化”问题具有借鉴意义。

据悉,师生们的写生作品后续将通过展览、设计工作室等形式转化为乡村文创、景观规划等成果,让徽派文化的基因在当代设计中焕发新生。

以笔为媒:让写生成为设计的“源头活水”

写生不仅是艺术的再现,更是设计的积累。在为期十二天的实践活动中,学生们每天迎着朝阳出发,直至暮色降临才收笔而归。他们用速写记录建筑的线条结构,用水彩渲染山水的灵动气韵,用素描表现光影的层次变化。同学们兴奋地说:“以前在课堂上学的是理论,而在这里,每一处风景都是立体的教科书,让我们对空间、材质和色彩有了更深刻的理解。”

此次实践是湖南信息学院艺术学院“实践育人”体系的重要一环。学院始终坚持“理论与实践结合、艺术与文化融合”,通过写生、考察、创作等多元形式,培养学生的观察力、表现力和创新力。当学生们蹲下身来描绘青石板上的苔藓,抬头仰望飞檐与天空的夹角,他们收获的不仅是画作,更是对“人、建筑、自然”关系的深度理解——这正是未来设计师的核心素养。正如艺术学院周增辉院长总结中所言:“当学生们用画笔描绘徽州的山水民居时,他们不仅在记录美,更在思考如何让传统美学在现代设计中焕发新生。湖南信息学院艺术学院将以此次写生为起点,继续深耕实践教学,带领学生在更广阔的天地中探寻艺术的真谛,让每一次与文化、自然的相遇,都成为滋养艺术心灵的养分”!

写在最后:

十二天的写生时间,是一次行走的艺术课,更是一场心灵的修行。当师生们带着写生作品返程时,行囊里装满的不仅是画作,还有对传统文化的敬畏、对自然之美的感悟。正如徽州古谚“一生痴绝处,无梦到徽州”,这片土地的水墨意境与人文底蕴,终将化作学生们艺术创作的源泉,在未来的设计道路上,让自然与艺术对“画”,让传统与现代共生。